Los derechos de las mujeres migrantes y la garantía

dentro del Estado ecuatoriano

Fecha de recepción: 2021-10-01 • Fecha de aceptación: 2021-11-16 • Fecha de publicación: 2021-11-20

Mario Danilo Granja Camacho

Universidad Estatal de Bolívar

Resumen

Los derechos humanos son equidades universales inherentes al ser. La movilidad

humana es una manifestación social reconocida por versados desde perspectivas que

abarcan materias sociales y políticos. En este sentido, las mujeres migrantes tienen

derecho a ser respetadas, garantizándoles la convivencia y erradicando el sexismo y

medidas estigmatizadoras. El objetivo de esta investigación es percibir las

vulnerabilidades y riesgos relevantes en las etapas del ciclo migratorio de las féminas,

con el fin de identificar desviaciones en diferentes escenarios ecuatorianos. El enfoque

metodológico es mixto, de tipo exploratoria e interpretativa. Se evaluaron datos

estadísticos relacionados a la variable migración, en conjunto con el cumplimiento de

garantía de las mujeres migrantes en Ecuador. Asimismo, se obtuvo información basada

en testimonios de vida de mujeres involucradas en hechos de vulnerabilidad. Los

resultados denotan violación en los beneficios migratorios, debilidad del estado de

derecho de las migrantes y falta de integridad física por parte del Estado en algunos

ámbitos migratorios. Las conclusiones señalan que es fundamental para el Estado

ecuatoriano delinear acciones correctivas estipuladas en la Constitución, para restituir

ciertos beneficios que fortalezcan ordenada y productivamente, los derechos

relacionados con la estadía en el territorio ecuatoriano sobre las mujeres en condición de

migrantes.

Palabras Clave: bienestar social, derechos humanos, migración, mujeres migrantes,

vulnerabilidad.

Abstract

Human rights are universal equities inherent to being. Human mobility is a social

manifestation recognized by experts from perspectives that encompass social and

political matters. In this sense, migrant women have the right to be respected,

guaranteeing their coexistence and eradicating sexism and stigmatizing measures. The

objective of this research is to visualize the relevant vulnerabilities and risks in the

stages of the migration cycle of women, in order to identify deviations in different

Ecuadorian scenarios. The methodological approach is mixed, exploratory and

interpretative. Statistical data related to the migration variable were evaluated, together

with the fulfillment of migrant women’s guarantees in Ecuador. Information was also

obtained based on life testimonies of women involved in acts of vulnerability. The

results show violations of migration benefits, weakness of the migrant women’s rule of

law and lack of physical integrity on the part of the State in some areas of migration.

The conclusions indicate that it is fundamental for the Ecuadorian State to outline

corrective actions stipulated in the Constitution, to restore certain benefits that

strengthen in an orderly and productive manner, the rights related to the stay in

Ecuadorian territory of women migrants.

Keywords: social welfare, human rights, migration, migrant women, vulnerability.

Introducción

La movilidad humana es un fenómeno social reconocido y estudiado por expertos desde

perspectivas que abarcan materias del ámbito social y político (Morel et al., 2018). Con

el pasar del tiempo, mencionan diferentes autores, que la globalización ha generado una

serie de característica direccionadas hacia el progreso e innovación; impulsada por

hechos históricos positivos y adversos, que han permitido que los seres humanos

busquen mejorar sus condiciones o bienestar, arraigados por factores que influyen

directamente los niveles socioeconómicos, educativos y culturales; sobre todo en países

suramericanos.

En América Latina, de acuerdo con Acuña-Alfaro & Khoudour (2020), el Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); han venido reportando cifras durante

los últimos 19 años (2010-2019), donde se observa un incremento en materia de

emigraciones que oscila en un 26%, en gran parte derivado por la situación que están

viviendo los pobladores venezolanos, el cual según las tendencias no va desaparecer

pronto. En este sentido, Fries (2019) argumenta que toda esta situación deriva de causas

donde se destacan la falta de oportunidades para acceder a educación de calidad sin

costo, la creciente demanda de ofertas laborales, y una situación de inestabilidad

política; ya sea por conflictos internos en la organización del Estado, o por la presencia

de grupos subordinados que infunden pánico e incertidumbre a nivel socioeconómico,

civil y militar.

Esto conduce a afirmar la presencia de situaciones que de alguna manera motiva a los

ciudadanos bajo las características descritas, a impulsarse y desligarse de todo lo que

posee en su país de origen, originando la salida de todos o la mayoría de los integrantes

del grupo familiar, con la intencionalidad de lograr cambiar la realidad en la que se

encuentran. No se podría decir que, esta situación sobre la toma de decisión en buscar

nuevas oportunidades en otras latitudes, está solamente ligado a los varones pues; las

cifras emitidas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

(citado en Fries, op. cit.) denotan que las mujeres se han encontrado de forma constante

en los procesos migratorios, no obstante, en muchas ocasiones no fue tomado en cuenta

las opiniones en debates y reflexiones sobre el tema. Adicionalmente, los abordajes

epistémicos relacionadas a los problemas afines a la migración, han ocultado a las

féminas como entes relevantes, debido a denuncias donde se determinan tratamientos

inapropiados, solamente por el simple hecho de ser mujer o por discriminación de

género.

No obstante, este enfoque ha cambiado debido al aumento notable de la presencia

femenina en los movimientos migratorios, en los últimos 20 años. De hecho, en

Latinoamérica, en los flujos migratorios la presencia de las mujeres en incremento es un

rasgo característico, por ello, este hecho ha confirmado su incremento en las últimas

décadas. Ahora, en tal sentido la feminización en el proceso de migración, no debe ser

visto únicamente en cifras donde se evidencie incrementos de mujeres y su participación

en situaciones migratorias, ya que, al mismo tiempo, al rol protagónico que se está

volviendo más activo sobre los ámbitos económicos y sociales. Lo cual ha requerido

superar contextos teóricos tradicionales sobre la actuación del hombre y la mujer; donde

más bien se incorporen perspectivas basadas en el género, cuyo razonamiento lo que

pretende es recalcar tanto experiencias como puntos diferentes que de forma común se

enfrentan las féminas en los procesos de migración, considerando a los países de origen,

y los de acogida. El cambio de paradigma, en este sentido ha sido tan notorio, en la

actualidad las desempeñan algunas funciones como responsable principal, como de co-

responsable de familias.

A pesar de esta costumbre arraigada en el pensamiento tradicional, es evidente, según

Fajardo (2019), que la situación ha cambiado, ya que, en algunos casos, el papel del

«jefe de hogar» ha sido reemplazado por las mujeres, quienes asumen responsabilidades

diversas y desconocidas, para abrirse paso en los distintos grupos sociales y

económicos. Esta situación conduce a que las mujeres se enfrenten a diversos

escenarios, tanto en países desarrollados, como en vía de desarrollo; donde esta realidad

es evidente cuando se ahonda en datos recopilados acerca del estilo y calidad de vida

acorde con las políticas a las que cada lugar está regido.

Al respecto, Benavides & Chávez (2014) mencionan que la cantidad de mujeres que

optan por emigrar se encuentra en etapa de desarrollo y crecimiento, llegando a

representar un 46%, según los registros de entidades gubernamentales ubicadas en

territorios limítrofes (fronteras), bien sea por vía terrestre o aéreo, en especial, en países

que constan en la Comunidad Andina tales como: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú;

dejando en evidencia que la falta de recursos económicos no es una limitante o

impedimento para probar suerte en otro territorio, que le brinde nuevas oportunidades y

mejoras para todo el grupo familiar y, de esta manera, obtener una calidad de vida que

los dignifiquen como seres humanos.

Cada mujer residente en un lugar nuevo trae consigo la esencia de su país de origen, así

como sus costumbres y tradiciones que la van a estar acompañando en todas las

actividades que realice (modos de vidas). Investigaciones como las realizadas por

Álvarez (2020) dejan entrever lo que ha sido el impacto a nivel psicológico de una

persona, al empezar una vida diferente. El autor manifiesta que la soledad y la depresión

son anomalías típicas durante una etapa de adaptación. Sin embargo, cuando las viajeras

escogen su destino, internamente y de forma automática, se crea u origina una falta de

conocimiento acerca de las leyes, reglamentos y estatutos que amparan a los individuos

en esta condición. Esto significa, que no cuentan con un respaldo legal que les permita

exigir sus derechos, así como cumplir sus obligaciones, convirtiéndose en víctimas

relacionadas sobre todo a nivel laboral (se aprovechan los patrones de su condición de

necesidad), sexual y discriminación racial, o lo también conocido como xenofobia.

A todas estas, el Estado ecuatoriano es una de las Repúblicas en las que

constitucionalmente muestra una figura donde las mujeres son reconocidas como

sujetos de derecho, es más, cuenta con apartados en los que se reflejan y detallan

claramente las cláusulas y definiciones en las cuales destacan que una persona puede

llegar al país en calidad de refugiada o emigrante, y puede optar por tener los mismos

derechos y beneficios de los habitantes ecuatorianos, siempre y cuando se encuentra en

calidad de regular a nivel de procesos migratorios, dicho de otra forma, que cumpla con

la documentación (visa) apropiada. En este punto, Flores (2020) destaca que el

asesoramiento en torno a los protocolos a seguir para legalizar la estadía de mujeres

extranjeras y sus familias, es una problemática que se ha venido agudizando durante los

últimos cinco años, sobre todo producto de la crisis socioeconómica y política que están

viviendo miles de personas en Venezuela, que ha generado expansión migratoria, sobre

todo en el Ecuador.

Las condiciones socioeconómicas y de salud con las que llegan las mujeres migrantes al

territorio ecuatoriano resultan un factor condicionante para emprender un camino

diferente; es decir, esto produce un cambio donde se puedan abrir nuevas oportunidades

para la población, debido al grado de preparación y conocimiento que pueda tener una

mujer donde se pueden diversificar ciertos rubros en el plano comercial, educativo y

tecnológico. Lo resaltante en este punto lo destacan Salazar et al. (2019), quienes alegan

que se abre un abanico de posibilidades de empleabilidad, siempre y cuando se hayan

homologado los títulos, en este caso, frente a la Secretaría de Educación Superior,

Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) quienes representan el organismo

autorizado por el Estado, para avalar el grado de preparación. Por el contrario, hay que

destacar la presencia incesante de casos xenofóbicos debidamente reportados por las

mujeres migrantes, donde se evidencian ciertas trabas y rechazos durante el desarrollo

de estas actividades protocolares.

Aunque el tema de los abusos generados por una condición de vulnerabilidad por ser

mujer migrante, ha ocasionados problemas que trastocan casos de violencia psicológica

o sexual, el Estado ecuatoriano, a través de sus diferentes poderes, trabaja por mantener

la paz y garantizar una vida digna a todas las personas que se asientan en el país. Una

revisión del marco jurídico vigente en Ecuador emprendidas por Salazar et al. (2019)

(op. cit.) permite conocer cuáles son las políticas públicas de gran relevancia, al ser un

país de acogida a personas con un interés, en que se les brinde protección internacional

por las condiciones de inseguridad o conflicto vividas en sus países natales, como es el

caso de mujeres colombianas o peruanas.

Partiendo del anterior antecedente, al momento de garantizar el ejercicio de derecho de

las mujeres migrantes en el Ecuador, es preciso mencionar la importancia emanada del

Art. 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, indicando en caso de

persecución, que toda persona tiene derecho a buscar asilo. En 1951, la Convención de

la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los refugiados, así como también su

protocolo redactado en 1967, tienen como objeto proteger a las personas refugiadas en

una situación de expatriación, siempre y cuando se encuentren en riesgo. Asimismo, y

de forma más amplia e integral, en 1990 se reunieron la convención sobre derechos de

los trabadores migrantes, apalancándola como una herramienta amplia para toda

persona refugiada y su familia (Benavides & Chávez, 2014).

La generación de un clima de intolerancia hacia mujeres migrantes afecta

negativamente y vulnera derechos inherentes que cada una posee de manera universal.

El género femenino, sigue siendo uno de los factores determinantes para desencadenar

una serie de eventos, en los cuales la falta de aplicación de los derechos es reconocida.

Cabe destacar, que en función de la jerarquía del poder legislativo, se encuentra la

Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008)

vigente; el cual, por ejemplo, al ser comparada con la Constitución de La República

Bolivariana de Venezuela; se denotan semejanzas en aspectos basados en precautelar

los principios de las relaciones internacionales declaradas en el artículo 416 de la del

Ecuador, el cual señala que “Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional

responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus

responsables y ejecutores, y, en consecuencia: exige el respeto de los derechos

humanos, en particular de los derechos de las personas migrantes, y propicia su pleno

ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la suscripción de

instrumentos internacionales de derechos humanos”.

En este sentido, este estudio analiza las deficiencias en la legislación ecuatoriana en

torno a la realidad que viven las mujeres migrantes en condición de vulnerabilidad.

Metodología

El enfoque de esta investigación es mixto, realizando un alcance que combina dos tipos

de investigación jurídica, el primero es de tipo exploratoria, debido a que los datos

estadísticos relacionados a cifras bajo la variable migración, en conjunto con el

cumplimiento de la garantía de las mujeres migrantes en nuestro territorio, no cuenta

con información actualizada (Tantaleán, 2015). El material complementario del cual se

pudo recabar información de primera mano, proviene de una muestra pequeña de la

población, basado en la hermenéutica de trabajos recopilados de bibliotecas virtuales de

alto impacto en la rama de Derecho; es decir, son testimonios de vida sobresalientes de

mujeres que se vieron involucradas en hechos en los cuales sus derechos integrales,

fueron vulnerados por parte de sus semejantes.

La otra arista del estudio se ampara en la descripción de la normativa vigente y sus

modificaciones por parte de las autoridades competentes en materia de derecho

internacional, como en el manuscrito de Luque et al. (2019), en el mismo que la

recopilación de información ha sido comparada entre países que mantienen relaciones

hermanas con reseña histórica, como son los miembros de la Comunidad Andina, al

integrar de manera paulatina a la mujer en apartados de la Carta Magna de cada uno.

Con base a ciertos datos obtenidos de estudios preliminares de la Comisión Económica

para América Latina y el Caribe (CEPAL) (citado en Fries, 2019), se notó el incremento

de una feminización migratoria, así como la revelación de problemas biológicos,

políticos y sociales, que son el resultado de la movilidad humana constante, sin tomar

en cuenta medidas necesarias para su prevención.

Resultados

Al momento de analizar los testimonios, del cual se tomó en consideración para delinear

las deficiencias en la legislación ecuatoriana en torno a la realidad que viven las mujeres

migrantes en condición de vulnerabilidad, se presentaron y crearon algunas categorías

que ayudaron a ir consolidando esas inconsistencias que presenta el proceso sobre la

migración y trato en las mujeres. Los movimientos migratorios originados en Ecuador

obedecen a una multiplicidad de causas socioeconómicas, políticas, educativas, de

sustentabilidad, de conflictos personales, curiosidad, sentido de supervivencia,

buscando un mejor nivel de vida, entre otros; en gran parte de los casos, la población

que ha optado por la migración en su país de origen, ha estado expuestas a riesgos que

han generado inseguridad, bienestar y sus medios de sustento, lo que irremediablemente

acota sus alternativas de vida.

Así, se determinó que la desigualdad socioeconómica configura como elemento

principal en la toma de decisiones para migrar, optando por buscar condiciones mejores

de vida incluyendo una mejora laboral. Migrar, visto desde una perspectiva de la mujer,

por lo general se encuentra vinculada a salidas de problemas personal, incluyendo

aspectos de pareja y familia, además de violencia o incomodad con la comunidad o

región en donde residen los migrantes. Un dato que a veces se olvida y tiene mucha

relevancia en los procesos migratorios es las ocurrencias o desastres naturales, estas

situaciones puede ocasionar pérdidas tierras, viviendas, entornos de trabajo, entre otros

aspectos, del mismo modo, puede desestabilizar la situación económica, limitando

incluso el acceso a servicios básicos, por ello, todas estas situaciones pueden ocasionar

que se presente una migración internacional o interna como una nueva alternativa de

vida.

Estas diversas situaciones mencionadas evidencian la relevancia de una perspectiva

multicausal y amplia sobre el tema migratorio. De hecho, cuando las personas se

refieren sobre la decisión tomada de emigrar, en primera instancia confirman lo difícil

que ha representado haber dejado toda su vida atrás (material y humana) e insertarla en

una maleta donde apenas pueden traer solo lo estrictamente necesario. Comenzar de

cero siempre ha sido considerada un reto interesante, pero desde una postura migratoria

es bastante diferente, ya que, en el caso de las mujeres, tienen que sortear situaciones

adicionales (discriminación, abusos verbales y sexuales, exclusión social), que

realmente le agregan un plus adicional que hace más cuesta arriba la posibilidad de

estabilizarse desde lo económico, social y educativo. Considerando la situación, es

necesario tomar en cuenta a la migración no solo por cuestiones individuales, es

necesario contener las situaciones en la sociedad globalizada lo cual va de mano con las

motivaciones, esto genera lo que se conoce como la diversidad migratoria.

Tomando en consideración la vida de las mismas mujeres migrantes y las políticas

públicas, en este caso ecuatoriana, según las realidades que viven las féminas existen

contradicciones e inconsistencia en lo expresado en las leyes, como por ejemplo, de

movilidad humana, donde se busca estabilizar situaciones de regularidad que tienen que

ver con asilos, refugios, otorgamiento de visas temporales y permanentes; pero el

mismo sistema, o en su defecto las personas encargadas de realizar estos trámites, se

convierten en obstáculos para las mujeres migrante que no logran obtener su regularidad

migratoria. En este sentido, es bueno destacar que las situaciones son diferentes cuando

una persona migra con intenciones de estabilizarse en un nuevo lugar, que la persona

que lo realiza de manera temporal, pero de forma continua como es el caso de

trabajadores del campo, los cuales viajan por fronteras en temporada de cosecha, de

forma similar, las personas que residen en las fronteras quienes tienen que cruzar de

forma diaria para trabajar o estudiar y de la misma forma retornar al lugar de origen.

Así como también, no lo es quien migra con tiempo delimitado, como por ejemplo las

personas que viajan por fines educativos. De forma similar, es diferente la situación de

las personas que migraron por un periodo de tiempo prolongado, cada situación

suscitada genera retos como inclusión y protección en el ámbito laboral y social.

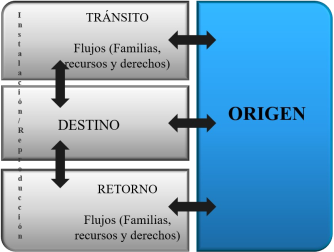

Adicional a lo expuesto hasta este punto, se puede identificar diferentes retos,

situaciones y riesgo que atraviesan las féminas migrantes, sin embargo, se debe

diferenciar la condición del país de origen, proceso transitorio y el lugar de destino, para

organizar analíticamente se puede hacer uso del ciclo de migración, así se puede

diferenciar las fases y la vulnerabilidad de las mujeres en la situación migratoria, por

ello, los requerimientos de políticas públicas de protección social están enmarcados en

la siguiente Figura 1.

Figura 1.

Ciclo de la migración

Según la información recolectada, el proceso de migración, es comprendido como

sistema para la sociedad, el cual inicia lugar de origen, con las motivaciones e intereses

individuales, en este caso a las mujeres a migrar. Seguidamente se fija o selecciona el

lugar de destino a alcanzar, tomando en consideración el análisis de alternativas de

financiamiento y acomodos familiares para su concreción, incluyendo la búsqueda de

mayor protección social por vías formales e informales. Esta parte inicial, pertenece a

un posible plan pensado, cuyo basamento se centra en el planteamiento de una estrategia

de mediano y largo plazo; con la voluntad de concretar una movilización de forma

permanente y con diversos recursos individuales, como consecuencia, puede ser

resultado de una decisión considerada como forzada, frente a situaciones adversas o

excepcionales del lugar de origen.

Comenzado el proceso, existe una fase intermedia de tránsito que, dependiendo del

lugar de destino, se traduce y convierte en una panacea de riesgos y vulnerabilidades.

Pueden existir variaciones de la duración de esta fase, sobre todo frente a las

complicaciones legales y geográficas, así como también, la presencia de ambientes

hostiles para llegar al destino final. Lo mencionado, abarca posibilidades de que sea

permanente traduciendo a este punto las necesidades de inserción tanto social como

económica en un lugar distinto al original, o a su vez, un retorno de forma eventual al

lugar de origen frente a un posible fracaso en la meta planteada. En cualquier situación,

en condición de vulnerabilidad potencialmente considerada, se plantea a la

supervivencia y a la seguridad física como desafíos inmediatos, sobre todo para las

mujeres.

Ahora bien, el tema de la vulnerabilidad migratoria de las mujeres en el territorio

ecuatoriano, en cierta forma concuerda con lo establecido por la CEPAL (2016), en este

punto se encuentran factores sociodemográficos, los cuales son aspectos potenciales

para generar fuentes de vulnerabilidad durante el proceso migratorio. Además, son

considerados como predictores de necesidades para el sistema de protección social,

punto que es relacionado con aspectos de desigualdad social en la región como son la

condición socioeconómica, el género, el ciclo de vida, la raza y la etnia y el territorio,

pero también, son consideradas la estructura familiar de migrantes.

De forma similar, factores como el índole político-institucional y de mercado de trabajo

involucran a la vulnerabilidad sobre el bienestar de las mujeres migrantes, a lo cual

incide en la condición migratoria de la persona y la inserción en el mercado de trabajo.

Respecto a la condición migratoria, existen dos vías posibles, la primera es la condición

regular, aquí se encuentran los migrantes en calidad de refugio, cuando se habla de una

condición regular, involucra disponer de un estatus en el lugar de llegada para optar a

una residencia, involucrando así la libre circulación y el ejercicio de actividades y el uso

de derechos. Por otro lado, la segunda vía es la condición irregular, lo cual involucra a

personas indocumentadas, en este aspecto existe una vulnerabilidad estructural adicional

y de índole netamente legal.

En referencia, a la inclusión de mujeres migrantes en el campo laboral, involucra el

acceso a mecanismos de inclusión y derechos, sobre todo cuando la actividad laboral es

formal. A partir de estos razonamientos epistémicos y empírico, se formularon una serie

de categorías intervinientes, que se originaron tomando en consideración la

participación de las mujeres que han vivido de cerca las diferentes vulneraciones que se

producen, bien sea al momento del tránsito, como una vez llegado a su lugar escogido

como nuevo hogar, en búsqueda de esa estabilidad socioeconómica, emocional,

psicológica y educativa; que no pueden obtener en su país de nacimiento.

Las mujeres migrantes, al trasladarse de trial individual o con compañía, van

acompañadas de motivaciones e involucran aspectos sociodemográficas; que llevo a

plantear los siguientes factores de vulnerabilidad y desigualdad para las mujeres

migrantes: partiendo desde la identificación de una dimensión territorial, se muestran

factores sociodemográficos, tales como género femenino, ciclo de vida, raza

(afrodescendientes), etnia (indígenas), estructura familiar, hábitos unipersonales y la

condición socioeconómica (medido en pobreza). Ahora, desde la identificación de

factores político-institucional y de mercado, se detallan el trabajo informal y la

condición migratorio (irregularidad).

Estos factores que influyen en la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres

migrantes, se reflejan en el sistema de protección social que principalmente se genera

por el ámbito laboral, donde la inclusión al campo de trabajo es relevante. Aquí el

Estado tiene la función de ofrecer apoyo para iniciar la vida laboral, regulando las

relaciones laborales e incluso diseñando mecanismos no contributivos, con el fin de

garantizar derechos a migrantes que no cuenten con un mercado laboral formal. Desde

otra perspectiva, la realidad es contraria, por lo que se hace necesario emplear medidas

de auditoría donde el objetivo central sería respetar los derechos de las mujeres

migrantes en este sentido. Esta situación se ubicó dentro de la etapa del ciclo de vida

aun cuando no todas las decisiones migratorias se encuentran enlazadas a la búsqueda

de mejores oportunidades de empleo.

Como se puede observar, existen rasgos distinguibles, que afectan el estatus o vulneran

los derechos de las mujeres migrantes, donde sobresalen la disminución y eventual

abandono sobre el derecho al trabajo, que solo conduce a elevar la precariedad y el

deterioro, en este caso, de las mujeres que buscan establecerse en un país distinto.

Consecutivamente, la calidad de vida y el bienestar es el resultado de la fusión de la

trayectoria laboral anterior, los activos físicos y monetarios acumulados, los beneficios

proporcionados por el Estado en las etapas anteriores y actuales, así como también, la

calidad del sistema de protección del lugar de residencia de las personas.

Este enfoque se relaciona directamente con el ciclo de vida, lo cual es direccionado a las

necesidades y niveles de riesgo que se puede diferenciar en las distintas etapas del ciclo

por parte de Estado ecuatoriano. En ciertas situaciones, la migración involucra riesgos a

la vida de los migrantes, en Ecuador, un problema estructural es la pobreza varios

sectores. La pobreza evidenciada en la población rural fue el principal detonante de los

flujos migratorios hacia zonas urbanas. Los comentarios emitidos por las mujeres han

demostrado que las poblaciones en extrema pobreza no optarían por migrar a otro país,

debido al costo elevado que involucra la migración, entendiendo así, que las personas

que optan por migran invierten una cantidad fuerte de dinero.

En este sentido, el sexo femenino es vulnerable, supone tener ingresos insuficientes e

inestables, siendo contradictorio a lo establecido en la Constitución de la República del

Ecuador, respecto a la igualdad y no discriminación de ningún tipo. El Estado debe

comprometerse y tomar decisiones respecto a este punto migratorio, en búsqueda de que

se haga cumplir lo estipulado en la Carta Magna y poder dignificar este tan maltratado

sector poblacional. Es de destacar, que uno de los datos recolectados e interpretados en

este tema migratorio de la mujer, es que la mujer es cabeza de hogar lo cual ha

incrementado de forma considerable. Por ello, los cambios se están en gran parte

direccionado a la consolidación de las mujeres en el ambiente laboral.

Por lo establecido, se puede considerar la predominancia de la migración de mujeres y

que el Estado ecuatoriano debe aprovechar, para afianzar esta coyuntura, que en muchas

ocasiones tales derechos o vulnerabilidades, las cometen personas que por alguna razón

tienen o ha tenido problemas desagradables con un extranjero. Por ello, la migración no

implica la desintegración del vínculo familiar, pero genera modificación en la estructura

de residencia de la familia, así como desafíos para el cuidado de los miembros

dependientes. Se puede destacar, la diversificación del modelo tradicional familiar,

fundamentándose en investigaciones de migración en Ecuador, se puede reconocer

características centrales del modelo tradicional, direccionándose a la división del rol de

género y la estructura fundada en los hijos durante su fase dependiente.

En función a lo descrito en el epígrafe anterior, un eje estructurante de la desigualdad

social es el género en Ecuador en relación a la situación de migración. El incremento de

la feminización es una tendencia común en el proceso migratorio, de modo que, en el

caso de las mujeres migrantes, se requiere tomar en consideración a las vulnerabilidades

basadas en el género, puntos que van en incremento durante la migración. Al respecto y,

aprovechando los factores que se crean alrededor de los riesgos y vulneraciones de la

mujer migratoria, cabe mencionar las siguientes categorizaciones que complementan

todo lo hasta ahora expresado.

La desinformación, el cual tiene relación con situaciones legales transitorias que tienen

que ver con la condición irregular en el país, que al mismo tiempo pudiera ser

considerada como exclusión social. También se destaca las dificultades para obtener

permisos oficiales y a nivel familiar, cuyo objeto transitorio se centra en tener acceso o

no a la protección social, que debe ser de tipo gratuito o que el Estado ecuatoriano

proporcione a todo aquel que se encuentre en el territorio nacional. Esta categoría

produce una estigmatización y genera persistencia de riesgos y carencias en el lugar de

origen. Asimismo, se destaca la limitación en cuanto al acceso a documentos de viajes,

que resulta o se condiciona con la categorización anterior, sobre todo cuando se toca el

tema de la salud. Se convierte en un obstáculo vulnerable que inclusive no permite la

regularización y permanencia legal en el país.

Luego de todo esto se mencionan categorías que tienen relación directa con la violencia

(doméstica, social y sexual) y aspectos sociales que realmente lo que producen es

acrecentar los problemas migratorios de las mujeres. En este caso, el Estado ecuatoriano

debe tener la capacidad para reinsertar a las féminas en los diferentes campos, donde

estas se encuentren capacitadas, sin distinción de situación migratoria. Es contribuir de

alguna manera a hechos de dignidad de los seres humanos, y más a las mujeres, quienes

representan la vida, el amor y el compañerismo.

Una categoría adicional asociado a las mujeres migrantes, es la discriminación en el

mercado laboral. Entre las manifestaciones rescatadas en la investigación, se

encontraron marcadas diferencias salariales con las mujeres y la segregación profesional

en actividades precarias y sin un buen reconocimiento salarial como es el caso del

trabajo doméstico. Por resultado, la protección social forma parte para del proceso para

obtener una igualdad de género y de forma general.

Como se observa, la vulnerabilidad radica principalmente hacia la integridad física, la

violación de los derechos humanos y laborales fundamentales durante el trayecto hacia

el país de destino y al atravesar las fronteras, en especial cuando el traslado es irregular.

Se destaca la extorsión o secuestro, riesgos de exceso psicológico, maltrato físico, abuso

sexual, particularmente en el caso de mujeres. Este se potencia muchas veces con la

inexistencia más o menos generalizada de políticas de acogida y atención a población

femenino migrante en tránsito y la localizada.

Conclusiones

Toda política pública debe enmarcarse sin perder de vista la institucionalidad, cuyas

características se enfilan en mantener un rol central sobre su eficacia, eficiencia,

capacidad de inclusión y la garantía de los derechos ciudadanos de cualquier tipo. Una

forma de lograr lo anterior deviene de la identificación de sectores específicos

relacionados con la política pública y social, que engloba el análisis situacional bajo

cuatro dimensiones: la jurídico-normativa, organizacional (pluricultural y

plurinacional), técnico-operativa y de financiamiento.

Estas dimensiones, en el caso de esta investigación, se centra en normativas nacionales

dirigidas hacia la población migrante de mujeres, con el fin de demostrar ciertas

vulneraciones hacia ese género que contrasta notoriamente con las estipulaciones

observadas a nivel constitucional. Es necesario que el Estado tome en consideración la

importancia de tener una legislación adecuada para responder a las necesidades,

aspiraciones y las demandas de las mujeres migrantes y, que, a su vez, se vuelva un

reflejo hacia el respeto de los derechos humanos, producido en gran parte por personas

que no representan esos aires que el país desea para esa población femenina migrante.

Este trabajo constituye un instrumento donde se plasman situaciones que deben ser

revisadas y verificadas a nivel nacional por parte del Estado, con miras a favorecer la

estabilidad, definición de criterios y procesos.

No obstante, todos estos vínculos en materia migratoria hacia las mujeres, deben

explorarse constantemente, sin descuidar ningún espacio, por muy elemental que sea, en

especial las normativas laborales, educación, vivienda, regularización legal migratorio y

salud; debido a su aporte en la protección y reinserción social de las féminas. Mediante

esta investigación se analizaron y visibilizaron las vulnerabilidades y riesgos más

importantes en las distintas etapas del ciclo migratorio, con el fin de identificar medidas

y estrategias relevantes en los diferentes y muy diversos escenarios migratorios

ecuatorianos. Lo importante es que, las personas migrantes del sexo femenino se

conviertan en un segmento poblacional sistemático, considerado por los sistemas de

protección social en el país. No se trata de que las mujeres migrantes compitan con las

ecuatorianas, sino que todas se vean beneficiadas en función de la titularidad de los

derechos intrínsecos existentes.

La migración no debe ser sinónimo de sufrimiento y castigo para las mujeres, por el

contrario, debe ser representativo de nuevas oportunidades en el bienestar personal y

familiar. Muchas de estas féminas pueden ser consideradas como innovadoras y

emprendedoras, ya que buscan una calidad de vida que, por razones especificadas a lo

largo de este texto, no pudieron conseguir en sus países de origen. El desafío se debe

centrar en la forma como el Estado puede aprovechar al máximo esta situación, creando

nuevos conceptos de inserción social, pero al mismo tiempo, estableciendo normas

serias para lograr organizar y ordenar este sector femenino en materia de migración de

manera productiva, para así, poder disminuir o erradicar con las vulneraciones y

prejuicios y resarcir los derechos humanos de estas guerreras migrantes.

Referencias

Acuña-Alfaro, J., & Khoudour, D. (31 de enero de 2020). El potencial de la migración

en América Latina y el Caribe. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

PNUD.

Álvarez, S. (2020). Ilegalizados en Ecuador, el país de la “ciudadanía universal”

Sociologias, Porto Alegre, 22(54), 138-170.

Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador.

Decreto Legislativo 0. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. Estado: Vigente.

Benavides, G., & Chávez, G. (2014). Migraciones y derechos humanos. El caso de la

Comunidad Andina (CAN). Revista Científica General José María Córdova, 12(14),

75-93.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2016). La matriz de la

desigualdad social en América Latina. CEPAL.

Fajardo, T. (2019). El pacto mundial por una migración segura, ordenada y regular: un

instrumento de soft law para una gestión de la migración que respete los derechos

humanos. Revista Electrónica de Estudios Internacionales, (38).

Flores, M. (2020). Mujeres migrantes venezolanas: Entre políticas vetustas y cadenas de

cuidados. Encuentros: Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento

Crítico, (12), 75-90.

Fries, L. (2019). Las mujeres migrantes en las legislaciones de América Latina. Análisis

del repositorio de normativas sobre migración internacional del Observatorio de

Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Santiago: Naciones Unidas

(CEPAL).

Luque, A., Carretero, P., & Morales, P. (2019). El desplazamiento humanitario en

Ecuador y los procesos migratorios en su zona fronteriza: Vulneración o derecho.

Espacios, 40(16), 1-13.

Morel A., Nuñez, D., & Ramires, A. (2018). Migración y violencia contra la mujer

migrante y refugiada. Novos Estudos Jurídicos, 23(1), 303-328.

Salazar, D., Cobo, A., Cruz, C., Guevara, M., & Mesías, M. (2019). La fuerza vinculante

de las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la luz

del derecho y la justicia constitucional en Ecuador. Foro, Revista De Derecho, (32), 123-

143.

Tantaleán, R. (2015). El alcance de las investigaciones jurídicas. Derecho y Cambio

Social, 12(41), 1-22.

Copyright (c) 2021 Mario Danilo Granja Camacho

Este texto está protegido bajo una licencia internacional

4.0.

Usted es libre para Compartir—copiar y redistribuir el material en cualquier medio o

formato — y Adaptar el documento — remezclar, transformar y crear a partir del

material—para cualquier propósito, incluso para fines comerciales, siempre que cumpla

las condiciones de Atribución. Usted debe dar crédito a la obra original de manera

adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios.

Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene

el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace de la obra.

–